Краевед Сергей Горобец: «Пишаймося, що ми - малороси!»

Сергея Михайловича сотрудника Украинского института национальной памяти мы пригласили в редакцию Gorod.cn.ua не случайно. С его помощью нам хотелось бы не только рассказать об этом замечательном человеке и его работе над книгами про родной край, но и дать инструкцию для тех черниговцев, которые интересуются своими корнями и прошлым. Кем были наши дедушки и бабушки до становления Советского Союза, Второй и Первой мировых войн? Об этом читайте в интервью с Сергеем Горобцом.

Для начала представим нашего собеседника. Сергей родился в семье геологов геодезистов в 1968 году в селе Петровка Прилукского района, откуда родом его мать. Отец – с Винничины. Молодые супруги, когда Сереже было 2 годика переехали в Киев да так и осели в столице. По окончанию школы Сергей пошел в армию. Служить с 1987 по 1989 довелось в ПВО, в Крыму, г.Севастополь, там где находится аэродром Бельбек. Парни в части были со всего Союза – москвичи, литовцы, казахи, и тогда еще никто и подумать не мог, что спустя 30 лет он распадется, а Россия оккупирует полуостров.

После армии было подготовительное отделение для дальнейшего поступления на исторический факультет НПУ им. М. Драгоманова, который закончил в 95-м. Были мысли выучиться на журналиста, но в те годы в вузы, где их выпускали был сумасшедший конкурс. Сергей Горобец, вспоминает, что первую свою двойку, уже, будучи студентом, получил за то, что отказался конспектировать лекцию о Ленине. Увлекался монархистами и белым движением, книги о котором (ранее запрещенные) начали массово выходить в начале 90-х. Первый брак Сергея Горобца, который также пришелся на 90-е закончился разводом, но от него есть уже взрослый сын. Со второй супругой развелись 2.5 года назад, но, не смотря на это в прекрасных отношениях и до сих пор общаются.

По окончанию вуза 27-летний Сергей подался преподавать в школу села Петрушин, которое находится в 20 км. от Чернигова, где задержался на неполных 7 лет. Затем его местом работы стал Черниговский районный отдел образования, где занимал должность методиста до 2005 года. После 6 лет преподавал на кафедре педагогики и методики на историческом факультете Педагогического университета им.Т.Г. Шевченко.

В 2011-м благодаря исследователю казацко-старшинской генеалогии доктору наук Кривошее Владимиру Владимировичу оказался в Украинском институте национальной памяти. Там же работал еще один известный наш земляк – Сергей Анатольевич Лепявко. В то время при президентстве Виктора Януковича в кресле директора института сидел Валерий Федорович Солдатенко, человек мягкий и добрый, но, коммунистических взглядов. Несмотря на это, в плане идеологии сотрудников не прессовали. В 2014 на пост директора пришел Владимир Михайлович Вятрович и Институт стал тем, чем он задумывался изначально, еще в 2007-м. На данное время Институт является центральным органом власти и подчиняется Министерству культуры. Под руководством Вятровича, как отмечает Горобец, загруженность всех сотрудников значительно увеличилась, что не может не радовать. В обязанности Сергея Михайловича, к примеру, входило наполнение базы данных по переименовании улиц в период декоммунизации. Необходимо было подготовить биографические справки по тем людям, именами которых назывались улицы по всей Украине. Также на постоянной основе вместе с региональным представителем Института в области Бутко Сергеем Владимировичем готовят тематические публикации и мероприятия, приуроченные к историческим событиям, в том числе и наполнение хроники календаря УПА. Помогал Сергей готовить и новый проект, стартовавший 7 февраля, приуроченный к дате, когда прошел первый бой отряда УПА с немцами (в 1943-м).

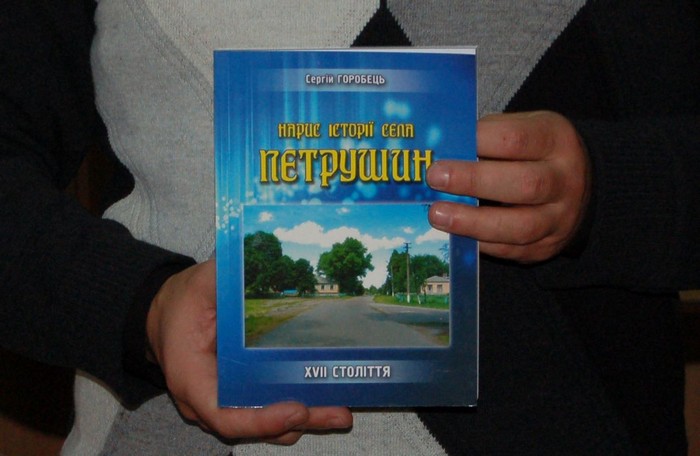

Помимо своей основной работы Сергей Горобец уделяет значительное время сбору информации о периоде Голодомора. Также он является автором 15 книг, в том числе и по истории двух сел Черниговского района. Его можно считать специалистом по микроиистории. Микроистория – это изучение небольших населенных пунктов, городов (микрорегионов). На Западе в этой сфере все давно изучено, отсортировано и пронумеровано, причем на очень высоком профессиональном уровне. В Украине же ситуация – не очень. Так, в Черниговской области изданы исторические очерки про немногим более 80-и населенных пунктов из 1500 (это 5%), при этом большинство книг подготовлены аматорами и простыми любителями.

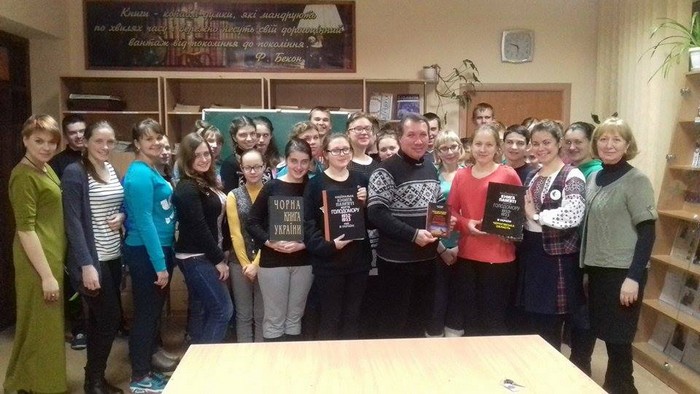

На лекции про Голодомор в Черниговском областном педагогическом лицее для одаренной сельской молодежи

Сейчас Сергей Горобец в соавторстве с сотрудником Черниговского исторического музея Игорем Михайловичем Сытым готовит к изданию метрическую книгу Екатерининской церкви за период с 1722-го по 1787-й год.

- Какими источниками вы пользуетесь для сбора информации?

- Если брать период Голодомора, - это однозначно архивные материалы. Этот период у нас еще совсем не отработан и особенно некому этим заниматься. Благо сейчас все доступно и рассекречено для общего пользования множество документов, то интересующиеся люди могут ознакомиться с объемным массивом данных. Сенсации можно добывать налево-направо. Если помните при Ющенко были изданы Национальные книги памяти жертв Голодомора с полными списками людей. Так, вот, эти списки были сформированы благодаря метрическим записям, которые велись до 1919 года при церквях, а при советской власти в ЗАГСах. Те, что в ЗАГСах имеют срок хранения 75 лет и все мои попытки к ним добраться до Ющенко ничего не давали. Обычно просили брать разрешения у Министра юстиции. Пишешь ему – ответ - нет оснований... При Ющенко же все это ускорилось. К примеру, книга могла вестись, скажем, лет 15, до 1939-го года, а они смотрят по последней записи. Чтобы попасть на 1933-й надо было ждать аж до 2014-го (39+75), пока книгу сдадут в архив, где она уже будет доступна для всех. В архиве за Облсоветом (бывший партархив, так называемый второй корпус нашего архива) можно почитать и секретные донесения спецслужб того времени. По ним была такая система: ко всем партсекретарям стекалась самая детальная информация из милиции, где можно найти данные кто и что на кого говорил, покушался, какую деятельность вели местные активисты. Сохранились также протоколы сельсоветов, и партийных комитетов разного уровня и так далее. Бери и пользуйся!

- От чего лучше отталкиваться, если человек изучает историю своей малой родины или пытается восстановить свое происхождение?

- Могу рассказать, как было у меня на примере села Петрушин, когда я изучал период 1917-1921 годов (период Украинской революции). Сперва из архивов не вылезал, пока понял, что к чему, а потом пошло по накатанной и я уже более менее представляю, что и где искать, ведь материалов, на самом деле, великое множество – по любому селу, даже самому маленькому. Для начала лучше изучить тот фонд, к которому относилось село/волость. В случае с Петрушиным это был фонд Халявинского волостного исполкома, который включал в себя 200 дел. Все их надо было одно за другим просмотреть. Когда переберешь так ворохи бумаг потихоньку начинает складываться общая картинка. Сквозь записи в старых документах проступают персоналии тех лет и ты уже, встречая одного и того же человека в разных источниках радуешься ему как своему старому знакомому. Биография одного человека составляется по крупицам из многих источников – это может быть запись о лечении в больнице, выдача паспорта и так далее. Готового ничего нет, приходится изрядно потрудиться. В селах основными учреждениями были: сельсовет, колхоз, школа, поэтому тем, кто ищет данные о людях тех лет, полезно поработать с их фондами. При этом прямых фондов у сельских школ нет, надо обращаться в районные и областные отделы образования. По дореволюционному периоду очень выручают богатством информации печатные издания – по нашему региону это в основном Земский сборник Черниговской губернии, Памятная книга киевского учебного округа (мы туда относились). А в Киевском архиве довелось немного поработать с огромным фондом Киевского учебного округа, в котором более 200 тысяч дел. Это настоящий кладезь информации, который ещё изучать и изучать. В нем, я, к примеру, нашел дело об открытии школы в Петрушине в 1875 году.

Для меня работа над историей села Петрушин – как попытка понять, чего вообще можно достичь, изучая какое-то одно конкретное село. Собирая материалы я работал не только с местными архивами, но и со столичными, и даже удалось через знакомых кое-какие данные достать из московских. Изучил все метрические книги, которые были. Готовлю к изданию родословную книгу Петрушина, параллельно работаю над энциклопедией села.

Презентация книги про историю Петрушина в черниговской библиотеке имени М. Коцюбинского

Сергей Михайлович показывает нам часть такой метрической книги Петрушина за период 1900-1910 годов. Там выписаны ФИО людей с датами их рождений, смерти и бракосочетаний. По каждому человеку обязательно указывался социальный статус: дворянин, козак, казенный крестьянин (не были крепостными, а платили налог государству), крестьянин-собственник (появились после отмены крепостничества), мещанин. Отдельно обозначались солдаты – как проходящие службу, так и уволенные в запас, они имели определенные льготы. Бросается в глаза то, что часто причиной смерти были чахотка, дифтерит, скарлатина. Половина умерших дети в возрасте до полугода.

- К вам обращаются люди с просьбой составить родословную или найти родственников?

- Да, помогаю, чем могу.

- С чего начать тем, кто хочет найти свои корни?

- Во-первых, надо знать, где проживали ваши дедушки/бабушки до 1917 года, так как в этом случае легче всего будет искать метрические книги.

- Почему именно до 1917-го?

- До этого времени были метрические книги, а после установления Советской власти учет вели ЗАГСы и система учёта сразу захромала. Сегодня можно поработать с книгами 1920-х годов, но они сохранились неполно и вразброс. Так что советский период пока что малодоступен. Метрические книги – это основа основ. В ЗАГС вы тоже можете отправить запрос, но надо знать точный год рождения нужного вам человека. Зайдите на сайт Черниговского областного архива и найдите 679-й фонд – так называемая 10-я опись, где выложены метрические книги в формате pdf. На сайте выложены все описи, но прежде всего уделите внимание 10-й, ведь именно в ней сконцентрированы все метрические книги. В 10-й описи 4000 тысячи дел и вы можете листать и искать то, что вам нужно. Зная названия села, где жил ваш родственник, определите какой это был уезд. Также важно то, была ли в том населенном пункте церковь. Находите номер дела, обращаетесь в архив и просите посмотреть метрическую книгу. Затем идете вглубь, берете более ранние книги, то есть ищите уже пра-пра-родственников. Правда, тут есть один нюанс – метрические книги сохранились в основном с 1870-х годов. За предыдущие – очень редко и вразброс. Ещё очень помогут начинающим исследователям родословных исповедные росписи, они стали общедоступны лет 10 назад. Чем они удобны для пользования? Они представляют из себя полный список жителей села за определенный год. Можно сравнить с переписью населения. Делались они по дворам, при этом описывалось, кто у хозяина, жена, братья, дети, тесть и указывают возраст каждого. Такие книги сохранились, как правило, с 1739-го и до середины 19-го века. По одному селу таких книг может быть от 2 до 10. Для Петрушина есть за 1739-й, 1740-й, 1743-й, 1760-й, 1767-й, 1771-й, 1774-й и 1812-й.

Сами исповедные росписи (сокращенно исповедки), кроме функции переписи несли за собой еще контролирующую. Тогдашние аналоги органов полиции ставили на карандаш тех, кто не приходил исповедоваться, это означало, что человеку есть, что скрывать. Обязательно нужно было отмечать тех, кто не исповедался и указывать причину, после чего проводились целые разбирательства. Врать священнику и скрывать свои грехи люди боялись – так как это считалась большой виной перед Богом. Дети в возрасте до 7 лет имели право не исповедоваться, тогда отмечалось, что на исповеди не был за малолетством.

В нашем регионе практически любому человеку реально отследить родословную до второй половины 17-го века. Дальше не выходит, потому что нет списков. У нас был период запустения в начале 17-го века, в период Смутного времени и появления Лжедмитрия, после смерти Бориса Годунова. Когда шли военные действия наш народ, который проживал на границе между Польшей и Россией разбегался так, что при монголотатарах такого не было. Все опустевало полностью. Люди спасались бегством в те края, где сейчас Стародуб, Брянщина, Беларусь, Правобережная Украина. Затем при Хмельницком создается Черниговский полк, который довольно-таки быстро разросся до 20 тысяч человек (состоял из 16-17 сотен), и понять откуда они взялись – невозможно. Ревизий 17 века практически не сохранилось. Издана отдельной книгой в 1995-м за 1649 год, но там черниговский полк представлен слабо, из 10 сотен – 7 почти сразу отошли к Нежинскому полку. Более детальный документ – присяга 1654 года, проводившаяся сразу после знаменитой Переяславской рады, но там не сохранился Черниговский полк. Издана в 2014-м году ревизия 1732-го года – это первая полная ревизия Черниговского полка, содержит более 20 тысяч персоналий и снабженная именным указателем. Ознакомиться с ней можно в библиотеках Чернигова – ОУНБ им. Короленко и библиотеке им. Коцюбинского».

Лучше всего задокументирован 18-й век, хуже всего – 17-й. В 19-м выпадает где-то полстолетия, потому, что ревизии проводились значительно реже, а их полнота и сохранность оставляет желать лучшего, метрических книг за первую половину 19-го века совсем мало, да и те вразброс. Очень мало их по Чернигову, хотя церквей в то время было много. Когда горела Екатерининская церковь в годы войны (а там было хранилище архива) из 2 млн. дел – 1 млн. уничтожен огнем, в том числе, сильно пострадали метрические книги. В 1919-м году, когда учреждались ЗАГСы проходило массовое изъятие документов, которые находились в церквях. По Петрушину я видел список документов, которые передавались в 1919-м году – там были книги с 1760-х годов родившихся, умершие были все. В церкви исправно хранились метрические книги ещё с 1760-х годов. Но вот передали их местному ЗАГСу… и теперь в архиве остались только метрики с 1857-го. То есть документы за сто лет в этом промежутке куда-то пропали. Сами метрические книги ввел в обиход в 1722-м Петрый І, причем стандарты (формуляр) к ним разрабатывал еще киевский митрополит Петр Могила при Хмельницком. Книги, которые он пытался сделать обязательными для приходских священников в 1646-м, сохранились в малом количестве лишь на Западной Украине. Через несколько месяцев он умер и идея осталась нереализованной. Если бы его инициатива сработала, то мы бы могли располагать более ранними данными.

Есть еще один интересный источник в интернете, созданный мормонами, - сайт https://familysearch.org. По их верованиям, считается, что если об умерших вспоминает кто-то из живых людей или родственников, то они попадут после смерти в хорошее место. Они ездят по всему миру и переснимают метрические книги. На сайте https://billiongraves.com выставлены фото могил.

Копировать данные в нашем архиве по словам Сергея Горобца – весьма доступно по деньгами для простого черниговца. Так, за 40 с небольшим гривен можно скопировать исповедную роспись целого села или всего прихода какой-то из черниговских церквей, где может быть и 20 и -50 листов. В столице берут такую сумму за один только двор и скопировать данные о селе на 100 дворов обойдется вам в 4000 грн. При этом могут отказывать, если вам необходимо больше, чем одна-три странички. Переписывать вручную – везде бесплатно. В тоже время, если вы ищите предков лучше выписывать сразу всех носителей фамилии, а не одного человека, ведь, как показывает практика, все это будет один род.

- Как-то я собирал информацию по Шихуцким из Петрушина (фамилия похожа на польскую, потому что часто в Правобережной Украине фамилии шли на польский манер). Там были и козаки и дворяне, они размножились и вышла довольно мощная ветвь. Один из Шихуцких-козаков – мой кум. В Петрушине живут потомки простых козаков, и когда я свел их линию с дворянской, они очень удивились, что это их родственники, так как думали, что это разные роды, просто одинаковые фамилии. Фамилии в те времена привязывались к имени (как правило отческому) или профессии, поэтому в разных регионах страны люди из разных родов имели одинаковые фамилии.

- А вообще, да, генеалогия, - это, прежде всего, работа в архивах, - подчеркивает Сергей Горобец. При этом сложнее всего искать распространённые фамилии, как например, Коваленко, Петренко и т.д. Они в каждом селе. К примеру, книгу о селе Петрушин Сергей написал за один месяц своего отпуска, а вот материалы для нее собирал по крупицам 20 лет. Издал ее за собственные деньги, электронную версию выставил в Интернете, ведет группу о селе Петрушин Вконтакте.

- Кого вы можете выделить из черниговских краеведов?

- Я приветствую работу каждого из них, так как знаю, какой это труд. Я сам уже издал 15 книг, а были бы финансы, то мог бы издавать, хоть каждую неделю по книге, так как материала собрано много. Первая вышла в 2005-м году – «Петрушин за часів Голодомору». Пишу не что-то одно, а одновременно работаю эдак над 10-ю книгами. Среди изданного есть и такие, как «История футбольных чемпионатов Черниговского района» - я прекрасно понимаю, что это для очень узкого круга читателей, но хотелось и это задокументировать. Заканчиваю ревизии по селу Выбли и скоро буду отсылать в издательство.

Презентация книги про Голодомор в Черниговской райадминистрации

- Что интересного попадалось в ваших поисках? Запоминаются же какие-то факты, истории.

- Ой, да столько всего было. Ну, если брать из последнего, что я изучал по теме Голодомора, то попадалось несколько сюжетов из Петрушина, которые нашел в секретных сводках. К примеру, такой житейский случай: во время молотьбы в Петрушине глава колхоза собрал бригаду из молодых девушек. Хлеб молотили при этом ночью. В чекистской сводке идет запись об этом: «Время от времени молотьба останавливалась, и начиналось качание с девушками на сене». Вот такие формулировки встречаются, а ты сидишь и думаешь, что это было? Ведь это был пик голода, когда люди умирали каждый день – это с одной стороны, а с другой – актив колхоза веселился.

В те времена в колхозы загоняли насильно и вступив в него можно было получать хоть какую-то баланду и выжить. В Петрушине было трое – кто не вступил, и их фамилии потом долго помнили местные старожилы, тогда подобный акт неповиновения был из разряда фантастики.

- А с чем-то интересным о Чернигове сталкивались?

- Нет, в основном работаю с Черниговским районом. Но про Чернигов писали много историков, тот же Сергей Лепявко написал замечательные книги - «Чернігів. Історія міста» и «Ілюстрована історія Чернігова», а не так давно презентовал еще одну с красочными иллюстрациями «Декілька слів про Чернігів».

- Как вы проводите свободное время?

- Помимо того, что обожаю ездить летом на велосипеде и фотографировать местность, которую изучаю и пишу потом книги, веду общественную деятельность. Я исполняю функции главного судьи Спартакиады школьников Черниговского района. Всего таких школ – 40, 14 – девятилетних и 26 – 11-летних, еще 1 или 2 начальных. В современном виде спартакиады возникла при моём активном участии ещё в 2001-м и едва ли имеет аналоги не только в масштабах области, но и всей Украины. Уже давно не работаю в районном отделе образования, но практически каждый вторник стараюсь ездить на все соревнования. Вот только что вернулся с лыжной эстафеты.

Также вхожу в президиум Федерации футбола Черниговского района, у нас очень приличный чемпионат (две лиги, 20 команд). Каждую субботу летом езжу на матчи, веду отчеты и группу Вконтакте.

Телевизор не смотрю принципиально. Точнее он у меня есть, но я его использую как монитор, подключаю к компьютеру и смотрю любимые сериалы. Сейчас их два – «Черный список» и «В поле зрения».

- Какие книги посоветуете почитать?

- Из полюбившихся авторов – это уроженец Петрушина Владимир Григорьевич Дрозд. Он лауреат Шевченковской премии 1995-го года и был заместителем главы Союза писателей Украины. Умер в 2003-м году, родился в 1939-м. По моему мнению он один из самых недооцененных писателей страны. Его книга «Листя землі» - для меня книга №2 после Библии. Я ее с первого захода так и не смог осилить, потерялся в структуре произведения. Со временем, вернулся к ней, а теперь периодически перечитываю.

Как историк горячо рекомендую Виктора Суворова. Феномен этого человека в том, что он один смог переломить сказку о Второй мировой войне, которую долгое время пестовала Советская власть. Он сильный аналитик, бывший советский разведчик и пишет очень грамотно, его образ мышления просто потрясающий!

Его последние книги о периоде от смерти Сталина до конца правления Хрущова, когда был Кубинский кризис и ХХ съезд партии с развенчанием культа Сталина и другие важнейшие исторические события. Он за этими сводками политбюро и газетными статьями раскапывает интереснейшие вещи.

- Парфенов, только в книжном варианте?

- Да, вы что – Парфенов это – детский сад на фоне Суворова. Ведь написать «Ледокол», «День М», которые переворачивают полностью понимание советского человека о Второй мировой войне – это дорогого стоит. В России этого автора не любят и выходит множество якобы разоблачающих и принижающих его труд и достоинство публикаций, но думающие люди понимают кто есть кто. Он бежал из Союза в конце 70-х и живет в Англии.

- Я еще со школы помнил, что немцы напали на Союз в 1941-м и у них было 3700 танков, а у нас 1800. А у нас, оказывается, и танков было 25 тысяч, да получше, чем немецкие и самолетов в 5 раз больше. Одним из последних потрясений было, когда я узнал подробности визита Молотова в Германию, это будет похлёще печально известного пакта Молотова-Риббентропа. Как выяснилось, Молотов в ноябре 1940-го года приезжал в Берлин, в логово Гитлера. Советская сторона сказала, что пакт – это уже пройденный этап, давайте двигаться дальше – Босфор, Дарданеллы, датские проливы, Финляндия и прочее, от чего немцы просто обалдели. Они ответили, что им для освоения уже захваченного потребуется целое столетие, куда спешить. А Молотов непреклонен: надо смотреть вперёд. После этого Гитлер, который сразу смекнул, что к чему, дал команду разрабатывать операцию «Барбаросса». Этот визит освещался в газетах, я их просматривал, но суть этих договоренностей скрывалась.

Сейчас у Суворова масса последователей – Марк Солонин и другие, а раньше он был один и смог отстоять свою точку зрения. Кстати, Солонин вычислил, что Сталин собирался начать войну (готовилась провокация, когда наши переодетые в немецкую форму должны были бомбить Гродно, а затем якобы возмутиться и объявить мобилизацию) в тот же день, что и Гитлер, просто немцы его опередили.

Всего у Суворова около 20 книг, там простым ясным языком развенчиваются мифы Советского Союза. В новые переиздания он теперь добавляет ссылки на первоисточники, за отсутствие которых его так любили склонять оппоненты.

Есть у него и роман в трех частях, который создан на на документальной основе и глубоком понимании внутренней кухни сталинской разведки: «Выбор», «Контроль», «Змеед». Книга о системе подготовки разведчиц женского пола. Захватывающее повествование, которое, думаю, несомненно понравится и женщинам-читателям. В те годы уровень советской разведки был на порядок выше всех остальных, там такие профи работали под руководством Сталина. Сталин для меня – злой гений, его бы талант да в нужное русло, можно бы было горы свернуть.

- Если заглянуть в глубину истории России, то можно сказать, что за все время самым адекватным правителем был Александр II, тот, кто отменил крепостное право и провел земскую, военную, судебную и прочие реформы. Именно он ввел суд присяжных, который потом убрали, так как не были к этому готовы и тот самый, кто хотел ввести Конституцию, но которого в итоге и убили народовольцы. Почему-то не трогали ни Петра I ни кровавого Николая II, ни реакционера Александра III, ни Николая I. 9 покушений было! Убили самого демократического, России нормальные люди не подходят. Был уничтожен ещё один яркий реформатор – Столыпин. Не хочет Россия жить в унисон с Европой.

В 1300-м Московия была небольшой точкой на карте а на момент крушения СССР – 1/6 часть суши. Империи создавались и распадались, а эта до сих пор толком не распалась. Россияне до сих пор имеют виды на Финляндию, Прибалтику, Польшу и конечно же Украину. Дай им возможность и сгрызут все подряд.

- Как вы с точки зрения исторического бэкграунда оцениваете ближайшие перспективы Украины?

- Однозначно позитивно. Во-первых, мы начинаем прозревать и понимать, кто наши «братья» по соседству. Во-вторых, Революция Достоинства дала людям понимание того, что надо что-то делать самим, а не ждать манны небесной. В-третьих, приходит осознание того, что одним махом в отношениях Россия-Украина ничего не изменится. Если сравнивать с той же Европой, то в Англии парламент существовал с 1215-го года, а в России – с 1906-го. Есть же разница. Причем в 7 столетий. Не хочу идеализировать, но процесс некий пошел, он будет идти не месяц и не два, должны смениться поколения, но все идет к лучшему.

- Часто нас и с Польшей сравнивают, мол, были на равных условиях, а как поляки после распада Союза далеко ушли…

- Тут тоже нюансы. У нас проблема в том, что государственность потерялась сперва при татаро-монголах, затем был период просветления при козаках, и то из них условно 50-60 лет мы были самостоятельны, а после Петра I от украинской автономии осталось только название. А в Польше в 1772-м году только начались разделы и исторические традиции у них были мощные и не растерялись. Мы же были в составе Речи Посполитой, Литвы, а у поляков такого не было, это несопоставимые вещи. Тут я всегда привожу пример с Моисеем, который водил евреев 40 лет по пустыне, пока не сменились поколения. У нас еще много людей, которые не хотят меняться, агрессивно отстаивают пророссийскую позицию. Но оздоровление общества идет и даст свои плоды. Ради этого стоит пройти через все то, через что сейчас проходит Украина.

- Я когда составляю календари и пишу очерки, приуроченные к историческим датам, отмечаю, что какого нашего деятеля ни возьми, пусть но будет самый безобидный – химик, физик, но все, что касалось Украины и украинского притеснялось и поддавалось давлению, преследованию, уничтожению. Тот же Грушевский был в ссылке в годы Первой мировой, как и Франко. Ранее досталось Драгоманову. Да кого ни возьми! В 20-м столетии долго жили те, кто остался в эмиграции, а кто верил «Советам» и возвратился на родную землю после 1917-го, тех очень быстро пересажали и расстреляли.

Если так вдуматься Закарпатье в 10-м веке присоединили к Венгрии, но и в 20-м веке люди, что там жили, осознавали себя украинцами. В 1939-м эти люди взяли в руки оружие и сказали, что будут отстаивать Карпатскую Украину. Вот такой феномен.

В заключение нашей беседы Сергей Горобец поясняет термин Малороссия и мифы, связанные с ним:

- Всегда было принято считать, что Великороссия означает – большие, умные, просвещённые, а малороссы – напротив, - отсталые, маленькие и т.д. А когда вы вникнете в истоки, то поймете, что в основе-то совсем другое лежит. Так, в Древней Греции – была сама по себе Греция – так называемая Малая Греция (центральная), и все ее колонии, вот вместе с колониями она называлась Великой, то есть – Большой Грецией. Также и с Россией, византийские церковники в 14-м веке ввели этот термин – Малороссия – как центр. Потому, после монголов пошла целая череда названий Русь: точнее: Киевская, Галицкая, Северная, а ещё и Москва говорила, что она тоже Русь. Поэтому церковники уточнили, что центр всего, - Малая Русь – это держава со столицей в Киеве, то есть - Киевская Русь. Все остальное – это впоследствии присоединенные колонии. Вот истинный смысл этих понятий. Так, что «Пишаймося, що ми малороси!»

Gorod.cn.ua

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш

Telegram.